Gedanken und Nachrichten zur Besinnung

Wort zum Sonntag, den 8. Februar 2026

von Pfarrer Dirk Westphal, Bündheim

Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil die Steine ausgegangen sind. Was für ein schöner hintergründiger Humor, der natürlich sofort die Frage beinhaltet: warum dann? Weil es eine große Innovation gab, Kupfer und Bronze den Stein für Werkzeuge und Waffen immer mehr ablösten. Manchmal können Weiterentwicklungen ganze Epochen neu begründen, lebenserhaltend und -gestaltend die Zukunft ermöglichen. Gerade unser Menschenleben als besondere Spezies lebt von solchen Fortschritten in neue Zeiten hinein oder wir „stagnieren uns zu Tode“. Wie es einst Alt-Bundespräsident Herzog in seiner „Ruckrede“ befand: Die Fähigkeit zur Innovation bestimmt unser Schicksal. Visionär und änderungsbereit zu leben und zu gestalten – das ist heute gewiß mehr denn je verlangt und dabei geht es wahrlich nicht nur um neue Erfindungen im Bereich von Wissen und Technik. Sondern darum, wie wir zueinander und zusammen stehen, damit gut und erträglich leben allen ein (Herzens)Anliegen für alle ist! Ein Steinhaufen hört auf, ein Steinhaufen zu sein, wenn jemand ihn mit der Idee einer Kathedrale vor Augen betrachtet. Innovativ Gesellschaft, Gemeinschaft, Familie, Stadt und Land und natürlich auch Kirche sein, wo das Jeder für Jeden und alles für alle wieder blühend hervortritt und das „Wenige auf Kosten Vieler“ zurückdrängt und überwindet. Wo ein Mensch den andern sieht, nicht nur sich und seine Welt. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt. Wo sind die, auf die dies zutrifft: Sei ein Innovator, nicht ein Imitator. Wahrscheinlich unter denen: Sie haben nicht gewusst, dass es unmöglich ist. Also haben sie es getan. In diese Richtung zielen für mich die ersten und letzten Worte des Neuen Jahres, die wir zur Leitdevise für 2026 erhoben haben und aus denen Gott klipp und klar seine Ambitionen mit uns hervorgehen lässt: Siehe, ich mache alles neu! Das Gegenteil davon, alles beim Alten zu lassen! Und so beginnt jede innovative Besserung immer mit dem Loslassen und Trennen von alten Formen und Ansichten. Ohne „schöpferische Zerstörungen“ wird es nicht gehen. Bei Jesus findet sich dieser Passus vielfach wortwörtlich und tatkräftig: euch wurde gesagt – ich aber sage euch! Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Siehe, ich mache alles neu! Seid ihr dabei? Macht ihr mir´s nach? Ob sie es glauben oder nicht, Jesus Christus besitzt bis heute die größte Innovationskraft und steht für diese globale Erneuerungsbewegung Gottes vollkommen ein. Sich von ihm dabei miteinbeziehen lassen, das ist die Passion und Freude derer, die „Christen dem Leben nach“ sind. Auch unter dieser Bedingung: Innovationen sind Verstörungen. Sie stören das Bekannte, das Gewohnte, das Lieb-Gewonnene zugunsten einer neuen Idee, die einen Mehrwert hat für die Menschen und die Gesellschaft.

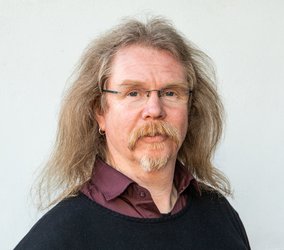

Segen und Schatten - KI und die Würde des Menschen

Wort zum Sonntag für den 17.01.2026

Neulich habe ich ein Foto von mir gesehen, das ich selbst nie aufgenommen habe. Ich wirkte erstaunlich ausgeruht, trug eine Jacke, die ich nicht besitze, und lächelte in eine Kamera, in die ich nie geschaut habe. Ein Deepfake. Nichts Dramatisches – und doch blieb ein Rest von Unbehagen.

Künstliche Intelligenz verändert unseren Alltag rasant. Sie schreibt Texte, erzeugt Bilder, hilft bei Diagnosen. Vieles davon ist hilfreich, manches beeindruckend. Man kann darin einen Fortschritt sehen – vielleicht sogar einen Segen.

Und zugleich gerät etwas ins Rutschen. Wenn Bilder nicht mehr bezeugen, was gewesen ist, wird die Wahrheit unschärfer. Wir fragen uns, ob Bilder echt sind, ob Stimmen wirklich zu Menschen gehören. So werden wir vorsichtiger – und merken erst spät, wie schnell daraus Misstrauen wächst.

Besonders nachdenklich macht mich, was meist im Verborgenen bleibt: Damit wir möglichst wenig von den dunklen Seiten des Netzes sehen müssen, suchen schlecht bezahlte Menschen in armen Ländern stundenlang nach Gewalt, Missbrauch und Abgründigem. Unsere digitale Sauberkeit hat einen Preis. Und den zahlen andere – oft mit ihrer seelischen Gesundheit.

Hier setzt die biblische Rede von der Ebenbildlichkeit Gottes einen starken Akzent. Der Mensch ist nach Gottes Bild geschaffen – jede und jeder eine einmalige Person.

Diese Würde hängt nicht davon ab, was ein Mensch leistet, wozu er nützlich ist oder wie sichtbar er erscheint. Sie lässt sich nicht antasten. Darum darf niemand zum bloßen Mittel werden – auch nicht im Hintergrund unserer scheinbar sauberen digitalen Welt.

Jesus verschärft diesen Gedanken, wenn er sagt: „Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.“ Ein unbequemer Satz. Denn er verbindet unsere großen technischen Möglichkeiten mit sehr konkreter Verantwortung – gerade für die, die man leicht übersieht.

Dabei geht es mir nicht um Kulturpessimismus oder moralische Überlegenheit. Ich nutze selbst KI. Ich staune über ihre Fähigkeiten. Und ich merke, wie bequem es ist, Verantwortung auszulagern – an Algorithmen, an Programme, an Menschen, die weit weg sind. Vielleicht gehört zur christlichen Freiheit auch die Fähigkeit, dem eigenen Verhalten ehrlich ins Auge zu sehen – ohne sich gleich herauszureden.

KI ist weder Engel noch Dämon. Sie ist Werkzeug. Und Werkzeuge erzählen immer etwas über die Hand, die sie führt – und über das Herz, das dahinter schlägt.

Am Ende steht kein fertiges Urteil, sondern ein offener Blick. Die Jahreslosung 2026 sagt: „Siehe, ich mache alles neu.“ Ein Wort, das zum Hinschauen einlädt. Zum Wahrnehmen dessen, was ist, bevor wir weiterklicken, weiterteilen, weiterurteilen. Vielleicht beginnt verantwortlicher Umgang mit KI genau dort: im aufmerksamen Sehen – und im Respekt vor der Würde jedes Menschen.

Ralph Beims, Pfarrer an der Marktkirche Goslar und am Ratsgymnasium

Geschenkt...

Wort zum 4. Adventssonntag, den 20.12.2025

Und? Haben Sie alle Geschenke beisammen? Oder sind Sie mehr der Typ „Spontankäufer der letzten Adventstage“? Oder gehören Sie zu denen, die sich „nichts schenken“?

Für manchen heute hat dieser Satz etwas Befreiendes. Er erspart uns das Nachdenken, was dem anderen fehlt oder auch „nur“ Freude macht. Er erlöst uns von Hetzerei in überfüllten Innenstädten. Er schont sogar das Portemonnaie.

Mich stimmt dieser Satz eher traurig. Nicht, dass es mir etwa leicht fallen würde, meine Familie und Freunde zu beschenken. Manchmal – nein oft! – grüble ich sehr lange, was ich verschenken könnte. Aber eines wird mir in dem Nachdenken über Geschenke, die Freude machen sollten, immer deutlich: Geschenke sind auch ein Ausdruck dafür, dass mir jemand wichtig ist. Darum muss ein Geschenk auch nicht €-teuer sein, um wertvoll und kostbar zu sein.

„Wir schenken uns nichts!“ So sind wir oft gestimmt in einer Gesellschaft voller Neid und Ellenbogen, in der eben tatsächlich niemandem etwas geschenkt wird, in der für alles gearbeitet und gekämpft werden muss.

„Wir schenken uns nichts!“ Kein Wunder, dass Konflikte unseren Alltag und den Alltag der Welt bestimmen. Krieg oder Frieden? Wer nichts zu verschenken hat, kann auch einen anderen nicht anschauen mit Respekt und Wertschätzung. Nicht einmal mit Toleranz oder gar Akzeptanz. Und schon gar nicht mit Verständnis und Verantwortungsbewusstsein.

Gott sei Dank macht Gott es anders! Dass er in das Elend dieser Welt hineinkommt und unsere Menschlichkeit teilen will, ist sein großes Geschenk an uns. Genau hat er sich überlegt, was wir Menschen brauchen: Versöhnung, neue Wege und einen, der uns vorlebt, wie Menschlichkeit gelingen kann: Jesus Christus. Wenigstens im Kleinen möchte ich diese Liebe nachleben, die dem anderen das Beste schenken will. „Wir schenken uns nichts“? – für mich keine Weihnachtsoption! Und für Sie?

Gesegnete letzte Adventstage wünscht Ihnen

Kathrin Reich, Pfarrerin im KGV Kanstein

Wort zum Sonntag, 13.12.2025 (3. Advent)

Macht den Weg frei!

„Aus dem Weg, weg da. Macht Platz da. Macht den Weg frei!“, so schallt es durch die Straßen, wenn er kommt. Voll beladen ist er mit Paketen und Briefen, der Bote. Er hat viel zu tun in diesen Tagen. Schließlich will jeder, dass die Weihnachtspost und die Weihnachtsgeschenke rechtzeitig da sind. Und dann soll er auch noch freundlich und geduldig dabei sein. „Macht bitte den Weg frei.“ Doch niemand hört auf ihn. Schließlich sind auch alle anderen in Hektik. Oder sie unterhalten sich gerade so nett mit den anderen, die auch hier stehen, versuchen selbst irgendwie durchzukommen, schlendern ein bisschen, schauen genüsslich nach links und nach rechts, wie schön alles aussieht.

„Bitte, bitte, liebe Leute, macht den Weg frei.“ „Bitte mach den Weg frei!“, sage auch ich manchmal und meine dabei nicht, dass mir Menschen auf meinem Weg auf den Straßen im Weg stehen. Es sind viel mehr die Steine, die ich mir selbst in den Weg lege. Sie liegen dort vor meinen Füßen, als Blockade in meinem Kopf, in meinem Herzen. Sorgen machen sich breit, die Angst nicht genug zu sein, nicht genug zu schaffen. Die Sorge, ich könnte Gott nicht finden, der mir hilft bei all dem, was in mir vorgeht.

Und ich bitte: „Mach den Weg frei, Gott, hilf mir die Steine aus dem Weg zu räumen.“

Und dann ist er da. Der Advent und die Texte die dazugehören. Von Jesus wird erzählt. Und von Johannes dem Täufer, der den Weg für Jesus bereitet, indem er zur Umkehr aufruft. Denn wo Jesus kommt, da wird die Welt heller und heiler, da beginnt Vertrocknetes zu blühen, da öffnen sich verschlossene Augen und was im Herzen verborgen ist, zeigt sich.

Manchmal stehe ich vor versperrten Wegen, vor Steinen, die ich nicht aus dem Weg räumen kann. Doch dann gilt es erst recht die Augen offen zu halten und den Blick zu weiten, um neue Wege zu finden, neue Wege, um weiterzugehen bei mir, bei den Menschen, zu Gott.

Gott den Weg zu bereiten heißt wach zu bleiben und sich in Bewegung setzen zu lassen: Traurige zu trösten, einander anzunehmen und die zu ermutigen, die längst schon aufgegeben haben.

Machen wir also die Wege frei für uns, für andere, für Gott.

Pfarrerin Sandra Jang, Pfarrerin im Kirchengemeindeverband zwischen Harz und Harly

Wort zum Sonntag für den 06.12.25

Schatzsuche im Advent

Hatten Sie als Kind auch einen Schatz? Vielleicht eine verbeulte Dose unter dem Bett, eine kleine Kiste im Garten. Oft lag darin nichts Wertvolles – ein Stein, eine Muschel, ein Ring aus dem Kaugummiautomaten. Und doch bedeutete er alles. Ein kleines Stück Glück. Die Schatzsuchen bei Kindergeburtstagen: Freude, Spannung und Neugier der Kinder sind einfach ansteckend.

Die Adventszeit kann eine Schatzsuche sein. Dafür müssen wir nicht verreisen. Manchmal reicht es, den Blick zu heben und offen zu sein für das, was uns begegnet. Beim Wort „Schatz“ denken viele zuerst an Gold oder funkelnde Edelsteine. Doch die Schätze des Advents sehen anders aus.

Einen ersten Hinweis für unsere adventliche Schatzsuche gibt uns die Weihnachtsgeschichte. Sie führt uns zu einer übersehenen, schwangeren Frau, zu einem Mann, der seine Familie schützt und zu einem Neugeborenen in einem Stall, zu einem Kind, das die Welt verändert. Wahre Schätze liegen oft dort, wo wir sie nicht vermuten.

Der zweite Hinweis kommt aus dem Kolosserbrief: „In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis.“ Er – der nicht als glänzender Königssohn auftritt, sondern den Weg bis ans Kreuz geht – öffnet uns die Augen für das, was im Leben wirklich zählt. Joseph Campbell hat es einmal so gesagt: „Dort, wo du stolperst, liegt dein Schatz.“ Manchmal zeigt sich Gottes Nähe gerade in schwierigen Momenten.

Ein dritter Hinweis unserer Schatzsuche führt zum heutigen Nikolaustag. Nikolaus von Myra, dessen Gestalt wir mit Gaben und Gutem verbinden, war jemand, der den Schatz seiner Kirche nicht hütete wie einen Besitzstand. Er setzte ihn ein, um Menschen in Not zu helfen. Überliefert ist, dass er sogar Kirchenschätze veräußerte, damit andere eine Zukunft hatten. Ein Schatz, der geteilt wird, wird zur Hilfe für viele.

Vielleicht ist das die schönste Wahrheit des Advents: Wir suchen Schätze – und werden zugleich selbst zu einem Schatz für andere.

Gehen wir also durch diesen Advent mit wachen Augen und einem weiten Herzen. In der Gewissheit: Christus kommt – Licht in der Dunkelheit, Frieden im Streit und Hoffnung in unserer Ratlosigkeit.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und Gottes Licht für alle Wege, die vor Ihnen liegen.

Karin Liebl,

Pfarrerin in den Kirchengemeinden Markt, Neuwerk, St. Georg und St. Kilian in Goslar

Wort zum Ewigkeitssonntag

den 23.11.25

An diesem Wochenende werden viele von uns zum Friedhof gehen. Wir stehen am Grab eines Menschen, der uns wichtig war. Und dabei mischen sich oft viele Gefühle: Dankbarkeit, Wehmut, Liebe. Aber auch Enttäuschung, Ärger oder die schlichte Frage: Warum musstest du gehen?

All das ist Trauer. Und alles davon darf sein.

Trauer macht empfindlich. Man denkt nach über das Leben und darüber, was wirklich zählt. Dinge, die sonst nebenbei laufen, tun plötzlich weh. Darum brauchen Menschen in dieser Zeit vor allem eines: Rückhalt. Ein offenes Ohr. Ein bisschen Trost. Und manchmal auch das gute Alleinsein. Alles, was hilft, ist willkommen.

Ich treffe immer wieder Menschen, die aus ihrer Trauer heraus etwas Neues gefunden haben. Manche merken: Jetzt kann ich anderen beistehen, weil sie selbst durch dunkle Zeiten gegangen sind. Sie wissen, was ein tröstendes Wort bedeutet. Sie können zuhören, ohne gleich etwas erklären zu wollen. In ihnen brennt ein kleines Licht, das anderen Mut macht.

Andere entdecken, dass sie ihr Leben anders leben möchten. Weniger Getriebenheit. Weniger Dinge, die man „eben so macht“. Dafür mehr Zeit für Menschen. Für Gespräche, die gut tun. Für Begegnungen, die tragen. Trauer macht vieles klarer: Was zählt wirklich? Was bleibt?

Und doch: Wer in die Tiefe der Trauer hinabsteigt, spürt irgendwann, dass sich etwas wandelt. Etwas Neues will sich zeigen. Wie ein kleiner Keim, der aus den Tränen wächst. Das Alte wird nicht verworfen, sondern verwandelt. Aus dem Zerrissenen entsteht neue Einheit.

Das ist schon Sprache der adventlichen Erwartung – eine Sprache, die von Versöhnung und Erlösung weiß. Und wenn wir von Erlösung sprechen, tun wir es oft leise, in der Sprache der Sehnsucht.

Ein Gedicht drückt es so aus:

Du wirst an hundert Gräbern stehen, aber in den zerbrochenen Spiegeln das Gesicht der Auferstehung ahnen. Du wirst in tausend fremde Gesichter schauen, aber dich wird die Liebe zu den Menschen nie ganz verlassen. An Ungerechtigkeit und an Lieblosigkeit wirst du dich nie gewöhnen können.

Vielleicht darf uns das an diesem Wochenende begleiten:

Dass selbst in schweren Tagen etwas wachsen kann, das uns wieder ins Licht führt.

Ralph Beims, Pfarrer an der Marktkirche Goslar und am Ratsgymnasium

Herbstspaziergang mit Übergangsjacke

Wort zum Sonntag, den 28. September 2025

Buntes Laub überall auf dem Boden. Den gepflasterten Weg kann ich schon gar nicht mehr erkennen. Bei jedem Schritt raschelt es unter meinen Schuhen. Die Baumreihen, zwischen denen ich entlang schlendere, sind in warmes, goldenes Licht getränkt. Mit den gefärbten Blättern der Bäume ergibt das einen phänomenalen Anblick. Es ist später Nachmittag und die Sonne steht schon etwas tiefer. Merklich werden die Tage kürzer. Aus einer der Wohnungen am Straßenrand dringt aus dem gekippten Fenster der Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen mit Zimt. An dem Blumenladen an der Ecke sind draußen Heidepflanzen und unterschiedliche Kürbisse kunstvoll drapiert. Sie gesellen sich zu dem großen Krug mit Sonnenblumen, die hier gestern schon standen. Ein kühler Luftzug weht an mir vorbei. Blätter am Boden tanzen im Kreis. Zum Glück trage ich meine Übergangsjacke. Bisher brauchte ich sie noch nicht so oft, aber nun bin ich froh, sie dabei zu haben. Nun ziehe ich den Reißverschluss bis oben hin zu und stecke meine Hände in die Jackentaschen. Während ich mit den Füßen das Laub wegtrete, schiebe ich die Sonnenbrille von meiner Nase auf den Kopf. Mit ungefiltertem Blick sieht alles noch viel farbenfroher und intensiver aus.

Übergänge haben etwas Melancholisches. Einerseits möchte ich den Sommer festhalten und fühle mich noch nicht bereit, ihn gehen zu lassen, andererseits verspüre ich vorfreudige Spannung auf die nächste Jahreszeit. Wenn sich der Sommer verabschiedet, merken wir das vor allem in der Natur. Tiere und Pflanzen bereiten sich auf den Winter vor. Auch mein Alltag kommt etwas zur Ruhe. Ich verbringe wieder mehr Zeit zuhause und bin insgesamt mehr bei mir. Gemütlich mit der Kuscheldecke auf dem Sofa sitzen, Kerzen anzünden, Tee oder Kaffee trinken, Kürbissuppe löffeln, Kastanien sammeln und in Pfützen springen (oder Kindern dabei zusehen). Das alles habe ich schon ein bisschen vermisst.

Die bunten Blätter im Herbst erzählen uns: Gott verwandelt das Alte in etwas Schönes. Obwohl die Blätter abfallen und vergehen, liegt ein besonderer Glanz, eine einzigartige Schönheit darin. Selbst kahle Bäume zeigen uns, dass neues Leben entstehen wird. Was nach dem Ende aussieht, ist nur eine Vorbereitung auf Neues. So ist das mit Übergangszeiten. Etwas neigt sich dem Ende, während etwas Neues schon auf dem Vormarsch ist.

So gesehen fällt es mir leichter, den Sommer gehen zu lassen und die Herbst-Winter-Zeit mit offenen Armen zu begrüßen. Lassen Sie uns im Herbst mit Dankbarkeit auf das schauen, was Gott wachsen ließ und mit Hoffnung auf das, was noch kommt.

Carina Dohmeier, Diakonin im KGV Goslar

Bücher

Wort zum Sonntag für den 7.9. 2025 von Pfarrer i.R. Thomas Exner

Ich blättere gern in Seiten im Internet, die unnützes Wissen bereithalten. Das fand ich aber gar nicht – als ich auf den „Kauf-ein-Buch-Tag“ gestoßen bin. Schade, daß dieser anscheinend nur in den USA gefeiert wird.....Eigentlich könnte er uns doch auch daran erinnern, wie wertvoll und bereichernd das Lesen ist. So lassen Sie mich einfach mit einer kleinen Geschichte beginnen: Es war einmal ein kleines Mädchen, das in einer alten Bibliothek voller Bücher verlorenging. Sie entdeckte Geschichten von fernen Ländern, mutigen Helden und weisen Menschen. Mit jedem Buch, das sie las, wuchs ihre Vorstellungskraft, ihr Wissen und ihr Herz. Für sie waren Bücher Fenster in eine andere Welt, Türen zu neuen Erkenntnissen und Begleiter auf ihrem Lebensweg.

Bücher sind mehr als nur Papier und Tinte. Sie sind Wegweiser, Lehrer und Freunde. Sie helfen uns, uns selbst besser zu verstehen, unsere Welt zu erfassen und unsere Träume zu entfalten. Sie fördern unsere Fantasie und eröffnen uns neue Perspektiven. Durch sie können wir wachsen, lernen und uns weiterentwickeln. In der Bibel finden wir dazu eine ermutigende Zusage: „Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg.“ (Psalm 119,105) Dieses Wort will uns auf die besondere Bedeutung, nicht nur auf Gottes Wort, sondern generell auf auch die Weisheit, die wir in Büchern finden, hinweisen. Dort bekommen wir Orientierung und Hoffnung . Bücher und auch biblische Texte können wie Leuchtfeuer in unserem Leben sein, die uns den Weg weisen, vielleicht auch gerade in dunklen Zeiten.

Vielleicht haben Sie ja Lust, neue Bücher zu entdecken, - in der Bibel gibt es übrigens 66 – mit oftmals überraschenden Texten....die Sie gar nicht für möglich als in der Bibel stehend gedacht haben. Vielleicht können Sie sich auf die Reise des Lesens einlassen und die Freude, am Wissen und an Geschichten zu teilen. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, ein Buch zu lesen, das Sie schon lange interessiert, oder ein Buch zu verschenken, das jemand anderem Freude bereiten könnte. Lasst uns die Kraft des geschriebenen Wortes nutzen, um unser Leben zu bereichern und unsere Gemeinschaft zu stärken.

Ich auf jeden Fall bin dankbar für die Gabe der Bücher und für all die Weisheit, die darin verborgen liegt. Ich bin gespannt und hoffentlich offen genug für neue Geschichten, für neues Wissen und für Inspiration. Bücher mögen Sie weiterhin als eine Quelle der Freude, des Lernens und des Glaubens begleiten. Ich wünsche Ihnen die Neugier und den Mut, immer wieder Neues zu entdecken, und die Demut, von den Erfahrungen anderer zu lernen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen inspirierenden Sonn – Tag, auf dem Balkon, der Terrasse oder einfach an Ihrem Lieblingsplatz, an dem Sie vielleicht ein neues Buch entdecken oder ein altes wieder neu schätzen lernen. Ich habe mir auf jeden Fall am Montag, wenn die Geschäfte wieder öffnen, einen Gang in die Buchhandlung oder in die Stadtbücherei vorgenommen, um dem Beispiel dieses kuriosen Tages zu folgen – oder sollte ich einfach nur mal meine Bibel wieder hervorholen?

Pfarrer i.R. Thomas Exner

Mit Humor, Herz und Haltung – zurück in den Alltag

Wort zum Sonntag, den 23.08.25

Die Sommerferien sind vorbei. Die Koffer sind ausgepackt, das Strandtuch wartet wieder im Schrank, und die E-Mails stapeln sich wie Herbstblätter nach dem ersten Sturm. Der Alltag meldet sich zurück – laut und unübersehbar.

Viele erleben diesen Moment mit gemischten Gefühlen. Einerseits tut Struktur gut: Sie gibt dem Tag Rhythmus und Richtung. Andererseits spüren wir sofort den Druck, wieder funktionieren zu müssen. Schule, Beruf, Ehrenamt, Vereinsleben – alles startet neu, und wir mittendrin: Menschen mit begrenzter Zeit, begrenzter Kraft, aber auch mit einer tiefen Sehnsucht danach, dass unser Tun Sinn hat.

Gerade jetzt brauchen wir Begleiter, die uns durch diese Übergangszeit tragen. Vier Tugenden scheinen mir besonders wichtig: gute Nerven, Menschenliebe, Gelassenheit – und eine gute Portion Humor.

Gute Nerven, weil nicht alles glattläuft. Der Druck im Job, die Sorge um die Kinder, volle Straßen und volle Kalender – schnell fühlen wir uns überfordert. Wie heilsam ist es dann, innezuhalten, durchzuatmen, neu zu sortieren. Der Glaube erinnert uns daran, dass wir nicht alles allein schultern müssen. „Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen“, heißt es im Psalm 55 – ein schöner Gedanke für alle, die sich manchmal überfordert fühlen.

Menschenliebe, weil wir einander brauchen. In der Familie, im Kollegium, in der Nachbarschaft. Gerade wenn die Nerven dünn sind, tut es gut, wenn wir mit einem freundlichen Blick aufeinander schauen. Wenn wir nicht gleich urteilen, sondern fragen: „Wie geht’s dir wirklich?“ Der christliche Glaube lebt von der Nächstenliebe – und die zeigt sich besonders in den kleinen Gesten: einem Lächeln, einem offenen Ohr, einer helfenden Hand.

Gelassenheit, weil nicht alles perfekt sein muss. Unser Kalender muss nicht lückenlos effizient gefüllt sein, und nicht jedes Projekt gelingt auf Anhieb. Gelassenheit ist nicht Gleichgültigkeit, sondern die Fähigkeit, die Dinge ruhiger anzugehen. Sie erlaubt uns, auch das Unvollkommene anzunehmen – und Gott zuzutrauen, dass er in den Zwischenräumen wirkt.

Und schließlich: Humor. Wer lachen kann, nimmt dem Ernst die Schärfe. Lachen verbindet, macht uns menschlich, öffnet Räume. Vielleicht hat sogar Jesus manchmal geschmunzelt über seine Jünger, die ihn so oft missverstanden. Humor ist eine himmlische Gabe – und in stressigen Zeiten ein Segen.

Wenn wir also wieder durchstarten – in Beruf, Schule, Ehrenamt –, dann nehmen wir diese vier Begleiter mit: gute Nerven, Menschenliebe, Gelassenheit und Humor. Sie helfen uns, Aufgaben zu bewältigen, aber noch mehr: Sie helfen uns, einander besser zu verstehen, füreinander da zu sein und Gemeinschaft zu gestalten.

Ich wünsche uns einen gesegneten Neubeginn – mit einem Lächeln auf den Lippen und der Zuversicht im Herzen, dass Gott mitgeht – in allem, was vor uns liegt.

Ralph Beims, Pfarrer an der Marktkirche Goslar und am Ratsgymnasium

Gut!

Wort zum Sonntag, den 16.August 2025

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sommerferien – Urlaub – Ferien: war das gut bei Ihnen? Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Sommerzeit! Viele waren weg, haben sich entspannt, Neues gesehen, die freie Zeit genossen. Einige waren im Konfirmandenferienseminar in Südtirol oder auf Konfer-Freizeit und haben neue Erfahrungen mit nach Hause gebracht. Manche sind zuhause geblieben und haben sich hier entspannt.

Gute Erlebnisse stärken uns für das, was nicht so einfach ist. Ich hoffe, Sie können auch etwas davon mitnehmen. Gute Erfahrungen mitnehmen in den Alltag, in den Schulalltag - geht das denn? Oder ist bald wieder alles zuviel?

Ich freue mich immer auf beides, auf den Urlaub und dann auch wieder auf die Arbeit: auf die Menschen in den Gemeinden, auf die Gottesdienste, auf manche besondere Veranstaltung. Aber es braucht immer beides, Ruhe und Anspannung, Aktivität und Erholung. Work-Live-Balance eben.

Und ich nehmen gerne die schönen Erlebnisse aus dem Urlaub mit in den Alltag, erinnere mich an das Gute: und so geht manches leichter von der Hand.

Wo wir uns an gute Erfahrungen erinnern, können wir Schweres bessern aufnehmen. Und so verstehe ich unseren Glauben an einen Gott, der es gut mit uns meint. Denn er zeigt uns immer wieder die schönen Seiten des Lebens auf, und verschweigt dabei nicht, dass es manchmal echt schwer ist mit dem Leben.

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ heißt es in dem bekanntesten Psalm 23. „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang“ geht es am Ende des Psalms weiter. Das ist eine positive Sichtweise, die das Gute in den Blick nimmt und stark macht für die finsteren Täler - eine Sichtweise, die Hoffnung und Freude vermittelt, damit wir nicht untergehen mit all‘ den katastrophalen Nachrichten unserer Zeit.

Zu hören, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen, ist wie Urlaub, wie Ferien, wie eine gute Zeit! Bleiben Sie zuversichtlich!

Peter Wieboldt, Pfarrer im Seelsorgebezirk III des KGV Liebenburg

(Dörnten, Othfresen/Heißum, Ostharingen, Upen)

6. August – ein Tag der Mahnung

Wort zum Sonntag, den 3. August 2025

Am 6. August 2025 vor 80 Jahre explodierte um 8.15 Uhr Ortszeit eine Atombombe in einer Höhe von 580 Meter über der japanischen Stadt Hiroshima. Die Bombe hatte wegen ihres Designs den Codenamen „Kleiner Junge“ – was für ein Zynismus.

Augenblicklich veränderte sich das Stadtbild. Eine Hitzewelle, gefolgt von einer Druckwelle und radioaktiver Verstrahlung, hinterließ im Umkreis von mindestens 2,3 Kilometern ein Bild der Zerstörung und Verwüstung. Über 140.000 Menschen starben sofort.

Über einen Monat später kehrte die junge Krankenschwester Tameko Fukuda aus Korea in ihre Heimatstadt Hiroshima zurück, um ihre Mutter und Familienangehörige in ihrer Geburtsstadt zu suchen. Vor ihrem Auge breitete sich eine schwarze Wüste aus. Einige verkohlte Baumstümpfe und wenige Reste erdbebensicherer Häuser ragten nur noch in die Luft. Allein das Straßennetz und vereinzelte Brücken wiesen darauf hin, dass hier einmal eine Stadt gestanden haben musste. Kein Grün, kein Gras, keine Pflanze, nur Asche und Trümmer. An den Rändern der Straße lagen noch Leichen. Die medizinische Versorgung war unzureichend. Menschen mit Verbrennungen an den Händen und im Gesicht begegneten ihr. Ihr Elternhaus fand sie durch die Druckwelle völlig eingestürzt vor. Ihre Mutter, so berichtete ein Nachbar, sei eingeklemmt zwischen Trümmern am Rauch der Flammen erstickt.

Vor vielen Jahren traf ich Frau Tameko Fukuda in Hiroshima. Ich fragte sie:„Wie kann man nach so einer Katastrophe noch glauben? Welche Botschaft sollen wir mit in unsere Kirchen nehmen?

Sie antwortete nach längerem Überlegen: „In der Nähe des Explosionszentrums, da wo mein Elternhaus lag, stand ein Baum; er war tot. Doch ein Jahr später wuchs plötzlich ein neuer Spross hervor. Es hat mich tief bewegt, wie viel Kraft das Leben besitzt. Dieser von Gott geschenkte Baum ist für mich ein Zeichen des Lebens. Wenn wir die Schöpfung Gottes mehr achten als Macht und Eigennutz, dann werden wir den Krieg verachten.“

Dirk Glufke,

Pfarrer im Seelsorgebezirk I

des Ev.-luth. Kirchengemeindeverbands Liebenburg

mit den Dörfern Liebenburg und Klein Mahner

Halbzeitpause

Wort zum Sonntag, 6. Juli 2025

Ein Fußballspiel dauert in der Regel 90 Minuten. Nach 45 Minuten ist Pause. Mal dauert es ein bisschen länger - dann gibt es eine Nachspielzeit und vor dem Fernseher schaue ich gebannt auf das Spiel, um zu sehen, ob in diesen letzten Augenblicken doch noch ein Tor fällt. Dann kommt die Halbzeit – eine Möglichkeit kurz innezuhalten. Die Spielerinnen haben einen Moment für sich, bevor es wieder um Strategien und Ballwechsel geht. Auch ich kann zuhause schnell neue Getränke holen. Halbzeitpause – durchatmen.

Die Sommerferien, die in dieser Woche begonnen haben, sind im Kalender für mich wie eine Halbzeit. Fast in der Mitte des Jahres wird alles ein wenig ruhiger. Vieles wird für sechs Wochen pausiert und selbst, wenn man nicht direkt von den Schulferien betroffen ist, spürt man sie.

Es ist eine Pause im Jahr – für mich die Chance zur Ruhe zu kommen und mich zu fragen, ob das Jahr bisher so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe.

Die christliche Tradition kennt solche Auszeiten bereits seit 2000 Jahren. Besonders die Klöster sind Orte, an denen dieses Wechselspiel von Spannung und Entspannung Tag für Tag gelebt wird. Bis zu sieben Mal täglich versammeln sich Mönche und Nonnen zum Gebet in der Klosterkirche. Wenn die Glocken zum Gebet rufen, lässt jede:r alles stehen und liegen und für etwa eine halbe Stunde ruht die Arbeit, ruht das ganze Kloster. Auch außerhalb der Klöster wussten Menschen seit eh und je, wie gut solche Auszeiten tun: Bis heute läuten unsere Kirchenglocken in der Regel dreimal täglich. Bis ins letzte Jahrhundert war das für die Menschen der Gebetsruf: Ob auf dem Feld, bei der Hausarbeit oder auf Reisen: alle hielten kurz inne, konnten sich aufrichten, atmen, die Gedanken zum Himmel heben – und dann mit neuer Kraft weitermachen.

Wenn die Sommerferien eine Art Halbzeitpause des Jahres sind, dann könnten wir also von den Mönchen, Nonnen und Fußballerinnen lernen. Eine Änderung im Alltag kann nur nach einer Pause funktionieren. Ich muss kurz innehalten, um mich neu zu orientieren. Einmal kurz durchatmen, vielleicht auch mal nichts Zielgerichtetes machen. Nach den Sommerferien, wenn die Halbzeit des Jahres vorbei ist, kann ich dann versuchen mit neuer Energie und mit neuen Vorstellungen mein Leben zu gestalten. Ich wünsche Ihnen allen, dass der Sommer auch für Sie eine Möglichkeit bieten kann, einmal innezuhalten und durchzuatmen. Schauen Sie gerne einmal auf die erste Halbzeit des Jahres und nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Kräfte zu sammeln.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsame Sommerferien.

Katharina Roes, Vikarin am Frankenberg

Zweifeln und Glauben

Wort zum Sonntag für den 26. April 2025

Das Unmögliche ist möglich geworden, das Unglaubliche ist zur Glaubensgrundlage geworden. Glauben Sie etwa an die Auferstehung und das Leben nach dem Tod?

Ich finde das eine heiße Frage, denn keiner weiß es. Wie ist das mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen, die jetzt in unseren Kirchen konfirmiert werden, ihren Glauben bekennen und „JA“ sagen zu diesem Leben im Glauben?

Nächste Woche am Sonntag ist Thomas dran, also als Lesung aus der Bibel: Thomas der Zweifler. Alle Jünger sehen Jesus, wie er nach der Auferstehung zu ihnen gekommen ist. Nur Thomas ist nicht da – und er zweifelt daran. Ich mag Thomas, den Zweifler. Er macht es mir einfacher, auch meinen Zweifeln, die mich manchmal befallen, zu trauen und trotzdem nicht den Glauben zu verlieren. Ja, ich finde Zweifel sogar wichtig, weil sie hinterfragen, was andere sagen, was mir vorgesagt wird. Und ich kann zweifeln und dennoch glauben. Beides zusammen geht.

Doch dass diese Zweifel mich nicht in die Verzweiflung führen, davor möchte Gott mich bewahren. Deswegen ist Jesus vielleicht auch nochmal wieder zu Thomas gekommen, hat sich gezeigt, hat ihn seine Finger in die Wunde legen lassen.

Damit waren alle Zweifel ausgeräumt. Damit war für Thomas kein Zweifel mehr möglich. Denn er hatte Jesus gesehen.

Wo ich zweifele, ist es sicher auch ganz gut, den Faktencheck zu machen. Wenn ich an der Windkraft zweifele, ist es wichtig, die Fakten zu betrachten: Wieviel bringt es, was sparen wir an CO2 ein? Wenn ich am Glauben zweifle, ist es nicht so einfach, den Faktencheck zu machen. Denn Glauben braucht auch Vertrauen. Und Vertrauen wächst durch Glauben. Aber Glauben ist eben auch nicht Wissen. Deswegen: Das mit der Auferstehung, das glaube ich, weil Gott dadurch das Leben betont und den Tod besiegt hat. Das glaube ich gerne, aber ich weiß es eben nicht. Doch da vertraue ich auf Gott, der mich begleitet und mir hilft, durch meine Zweifel hindurch wieder Klarheit zu finden. Da wird das Unmögliche möglich und das Unglaubliche zur Glaubensgrundlage. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! So wünsche ich frohe Ostern gehabt zu haben und eine gesegnete Konfirmation!

Peter Wieboldt, Pfarrer im Seelsorgebezirk III des KGV Liebenburg (Dörnten, Othfresen/Heißum, Ostharingen, Upen)

Dicke Luft

Wort zum Sonntag, 05.04.2025 (Judika)

Staubwolken über Staubwolken. Überall hängen sie in der Luft. Ich höre nur noch Husten, sehe aber nichts. Hey, was war das? Oder besser gesagt, wer war das? Da hat mich doch jemand angerempelt. „Ey du, zeig dich. Und entschuldige dich wenigstens.“ Nichts passiert. Ich wedele mit meinen Händen vor den Augen herum. Wenn ich doch nur sehen könnte.

Dann treffe ich auf jemanden. „Du warst das also.“ „Ich? Ich habe doch gar nichts gemacht.“ „Klar, du musst das gewesen sein, sonst sehe ich hier ja niemanden.“ „Ich war das nicht. Und was soll ich überhaupt gemacht haben?“ „Na, du hast mich angerempelt.“ „Hab‘ ich nicht."

“Dicke Luft. Und jetzt? Wer hat Recht? Jeder behauptet das natürlich von sich selbst. Und nun? Zwei Seiten. Die, die ich sehe. Die, die der andere sieht. Und nun? Da gibt es vielleicht noch eine dritte Seite. Nämlich die, die wir beide nicht sehen. Da braucht es einen Richter, jemand, der es von außen beurteilen kann. Eine Justiz. Einen Mediator oder Schiedsrichter.

So wie in der Situation beschrieben, geht es manchmal auch in mir selbst zu. Manche würden es vielleicht mit dem Engelchen und dem Teufelchen auf der Schulter beschreiben, wie es ja so oft in Filmen oder der Werbung gezeigt wird. Ich denke da eher an meine Gedanken und Gefühle in mir drin. Da sind Entscheidungen zu treffen. Welche ist die richtige? Oder es sind Konflikte in meinem Umfeld. In meiner Familie, im Freundeskreis. Und dann herrscht dicke Luft. Einfach, weil keiner nachgeben kann bzw. will. Weil ich nur meine eigene Ansicht für richtig halten will und die des anderen ja dann nur falsch sein kann.

Beruhigend ist doch dann irgendwie zu wissen: Das gab es auch schon zu Jesu Zeiten. Auch hier wurden Meinungsverschiedenheiten nicht immer vernünftig ausdiskutiert. Auch da haben Menschen gesagt, was ihnen wichtig ist und das nicht immer im vornehmen und angemessenen Ton. Und dass wir verschiedene Meinungen haben und sie auch äußern, ist gut. Und dass dabei auch dicke Luft entstehen kann? Ok. Davor brauchen wir uns nicht zu fürchten. Nur sollten wir nicht vergessen, dass diese dicke Luft auch mal schnell die Sicht auf den anderen vernebelt und wir nicht mehr klar sehen können.

Der Jemand vorhin hatte mich übrigens gar nicht angerempelt. Ich bin einfach gegen eine Laterne gestoßen. Nachdem sich der Nebel verzogen und ich wieder klare Sicht hatte, konnte ich das erkennen und habe mich auch beim anderen entschuldigt.

Manchmal ist es gut abzuwarten, bevor man urteilt, aber manchmal ist es auch wichtig sofort laut zu widersprechen. Und wieder ein anderes Mal ist es gut, jemanden zu haben, der einem hilft die Entscheidung für das ein oder andere zu treffen. Die Sicht, die ich nicht sehen kann.

Pfarrerin Sandra Jang, Pfarrerin im Kirchengemeindeverband zwischen Harz und Harly

Das „Prinzip Hoffnung“

Gedanken zum Sonntag, den 2. März 2025

Das „Prinzip Hoffnung" hat einen schlechten Ruf: Meist steht es beschönigend für schlechte Vorsorge oder für einen generell naiven Blick in die Zukunft. „Wird schon gutgehen“. Ein ganzer Wirtschaftszweig lebt davon, dass Menschen eben nicht nach dem „Prinzip Hoffnung“ in die Zukunft schauen, sondern vorsorgen und sich versichern – gegen Steinschläge in der Windschutzscheibe, Diebstahl oder Berufsunfähigkeit.

Und nicht nur für Einzelpersonen sind Vorsorge und Absicherung oft das Mittel der Wahl: Als deutsche Gesellschaft diskutieren wir schon seit längerem wieder über Aufrüstung, Sondervermögen, Abschreckung und Kriegstauglichkeit – als Antwort auf die Frage, wie wir in Frieden leben können.

Dabei finde ich, dass nichts davon an sich falsch oder schlecht ist. Viele Vorsorgemaßnahmen sind sinnvoll und manche vielleicht sogar unverzichtbar. Mir fehlt nur immer wieder die andere Seite. Die Seite, die eingestehen kann, dass es wirkliche Sicherheit – privat und gesellschaftlich – nie geben kann. Keine Diebstahlversicherung der Welt schützt die Dinge, die mir wichtig sind und keine noch so umfassende Aufrüstung kann den Frieden garantieren. Deshalb ist es trügerisch, sich an diese vermeintlichen Sicherheiten zu klammern. Offensichtlich braucht es mehr, einen anderen Blick auf die Zukunft.

Und da kommt es eben doch wieder ins Spiel, das „Prinzip Hoffnung“. Nicht, weil uns sonst nichts mehr geblieben wäre, sondern weil Hoffnung eine Ressource ist, die in allen von uns steckt. Warum sonst heiraten wir, gründen Familien, planen für die Zukunft, sparen für Lebensträume? Nichts davon kann man absichern oder garantieren. Und trotzdem bauen wir letztlich alle auf diese Hoffnung, dass es am Ende doch gut werden wird.

Das „Prinzip Hoffnung“ ist besser als sein Ruf, denn es schützt uns vor Resignation, Zynismus und davor, abzustumpfen. Und im Gegensatz zu teuren Versicherungen kostet es fast nichts - nur ein bisschen Mut.

Karolin Fischer, Pastoralassistentin der Katholischen Kirche Nordharz

„Die Erfindung der Wahrheit“

Wort zum Sonntag, 2. Februar 2025

Wenn ich als Kind die Wahrheit gesagt habe, dann war das etwas Gutes. Wahrheit war ein Begriff, der klar und verständlich war. Dass man eine Wahrheit erfinden könnte, schien mir unvorstellbar. Im Film „Die Erfindung der Wahrheit“ geht es um eine US-amerikanische Lobbyistin, die für eine Verschärfung des Waffenrechts eintritt. Er zeigt das politische Kalkül, welches es braucht, damit am Ende die eigene Perspektive als „Wahrheit“ in den Köpfen der Menschen platziert wird. Es wird anschaulich, wie das Prinzip der Wahrheit in manchen Bereichen des Lebens ausgehöhlt wird. Eine Wahrheit wird nicht mehr durch wissenschaftliche Tatsachen oder nachweisbare Fakten geschaffen. Eine Tatsache wird „erfunden“ und den Bedürfnissen angepasst. Sie wird durch Wiederholung und Platzierung in den Köpfen der Menschen nach und nach zur „Wahrheit“. Momentan frage ich mich häufig, was mir da als Wahrheit präsentiert wird, wenn ich in sozialen Medien unterwegs bin. Es braucht 30 Sekunden und ich bin emotional involviert. Es erscheint plausibel und einfach. Eine Person spricht mich direkt an. Sie wirkt als Expertin für das, was sie mir erzählt. Schnell möchte ich ihr glauben. Auch die Tagespolitik ist voll von vermeintlichen Wahrheiten. Alle wollen mich gerade davon überzeugen, dass sie die „echte“ Wahrheit haben und die Gegner lügen. Es werden Fakten präsentiert, deren Echtheit zweitrangig scheint.

Es ist also unverzichtbar geworden, wachsam zu sein, um Fakt und falsch, Wahrheit und Lüge unterscheiden zu können. Es hilft mir oft, dass Jesus einen Maßstab, eine Art Prüfstein vorgegeben hat: "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen." Ob etwas wahr und richtig ist, lässt sich damit vom Ende her prüfen. Geht es am Ende um Frieden, Zusammenhalt und Gerechtigkeit für alle? Oder geht aus dem "Fakt" am Ende Spaltung, Populismus, Hass hervor?

Als Christin vertrete ich Glaubenswahrheiten. Eine dieser Wahrheiten lautet: Wir sind alle nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Deshalb kommt jedem Menschen die gleiche Würde zu! Meine christliche Wahrheit duldet neben sich keine Wahrheit, die Hass in sich trägt. Sie duldet keine Hetze. Nicht gegen Fremde. Nicht gegen Migrant*innen. Gegen Niemanden.

Katharina Roes, Vikarin am Frankenberg

Wahlaufruf

Wort zum Sonntag, 18. Januar 2025

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nein, die Kirche gibt keine Wahlempfehlung für eine Partei. Aber die Kirche, evangelische und katholische gemeinsam, empfiehlt zur Wahl, eine Partei nicht zu wählen: nämlich die, die menschenverachtend, rassistisch, und den Gedanken der damaligen NSDAP verhaftet ist und die Windräder für eine Schande hält.

In der Kampagne zur Bundestagswahl werben die Kirchen für Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt. Das ist gut christlich, das bringt uns gemeinsam weiter. Da ist kein Platz für Hass und Neiddebatten, da ist kein Platz für Rassismus und Antisemitismus.

Ich empfinde das als eine mutige Aussage – und als eine Aussage, die dringend nötig ist, um den anti-demokratischen und extremistischen Positionen etwas entgegen zu halten.

Damals hat Jesus auch sehr mutig dagegen gehalten, wenn manche zu überheblich waren in Glaubenssachen. Jesus hat sich eingesetzt für die kleinen Leute, für die, die am Rande standen, für die, die zu kurz gekommen sind. Wie oft hat er sich mit ihnen an einen Tisch gesetzt, sich bei ihnen eingeladen, mit denen geredet, die sonst keiner beachtet hat. Heute wäre er bei den Obdachlosen, den Flüchtlingen, denen, die von Almosen und Bürgergeld leben müssen, bei den Arbeitern, die mit Mindestlohn eine ganze Familie versorgen müssen, bei denen, die niemand hört.

„Dagegen halten“ heißt auch heute: sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen ein Leben in Würde führen können, ein Leben ohne Angst, ein Leben, das sich zu leben lohnt.

Dafür steht der christliche Glaube. Dafür ist Jesus auf dieser Welt gewesen, um uns das zu vermitteln und aufzuzeigen, dass Gottes Liebe weiter reicht als unser menschliches und oft kleinkariertes Denken.

„Prüft alles und behaltet das Gute!“ (1.Thess. 5,21) so lautet in diesem Jahr die Jahreslosung, die uns durch das Jahr begleiten soll. Auch bei der Bundestagswahl kann sie uns leiten, und prüfen lassen, was gut ist. Ich finde das einen guten Wahlaufruf der Kirche: für Menschenwürde, Nächstenliebe, Zusammenhalt – daran die Parteien zu prüfen und dann die Guten zu wählen!

Peter Wieboldt, Pfarrer im Seelsorgebezirk III des KGV Liebenburg

(Dörnten, Othfresen/Heißum, Ostharingen, Upen)

Stopp!

Wort zum Sonntag, 08.12.2024 (2. Advent)

Endlich, endlich ist bald Weihnachten. Doch halt. Vorher muss ich noch … und dann folgen unendlich viele Termine und Verpflichtungen. Geschenke müssen besorgt oder gebastelt werden, die Plätzchen gebacken, noch ich weiß nicht wie viele Weihnachtsfeiern, die besucht werden müssen, mit den Freunden oder der Familie auf den Weihnachtsmarkt gehen und der Baum, ja den Baum brauchen wir auch noch, oder? Oder in diesem Jahr mal kein Baum? Und die Arbeit muss auch noch vor Weihnachten fertig werden, die auf dem Schreibtisch liegt, damit ich Weihnachten ohne Gedanken daran feiern kann. Wobei, da fällt mir ein, das Weihnachtsessen. Was soll es da eigentlich geben? Bekomme ich jetzt noch eine Gans, ein Wild oder mache ich sowieso nur klassisch Kartoffelsalat und Würstchen an Heilig Abend, wenn die Familie kommt? Und überhaupt, kann ich die Familie zusammen einladen, gibt es dann nicht wieder Streit und alle sind froh, wenn sie wieder auseinander gehen können?

Stopp!

Es ist erst zweiter Advent. Zeit für Besinnung und Innehalten und für einen Blick auf das, was wirklich zählt. „Ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt: Eure Erlösung kommt bald!“, sagt Jesus und malt zuvor die schlimmsten Schreckensszenarien auf. Und dann dieser Satz. Wie ein Keil schiebt er sich zwischen das Unheil, die Hektik, die Angst, die auch mich in den letzten Tagen und Monaten beschäftigen, und zwischen das, was mir Mut und Hoffnung gibt. All das Furchtbare wird enden. Ich darf aufatmen, innehalten und träumen. Meine Erlösung kommt bald. Egal ob mit oder ohne Kartoffelsalat und all dem anderen, was mich bis eben noch beschäftigt und in Panik oder Hektik versetzt hat. Meine Erlösung kommt bald. Ich darf erhobenen Hauptes gehen und mein Herz weit machen für diese Erlösung. Ich brauche nur etwas Geduld und dann ist es da, das Reich Gottes hier auf der Erde.

Sandra Jang, Pastorin in Vienenburg

Mehr Himmel auf Erden

Gedanken zum 2. Advents-Wochenende

Es ist an der Zeit mehr Himmel auf die Erden zu bringen. Mit dieser Idee beginnt eine Weihnachtsgeschichten, die mich berührt hat.

Mehr Himmel auf Erden. Welch schöne Vorstellung!

Und wie nötig! Mehr Himmel auf Erden, die Zeit ist mehr als reif.

Und gleichzeitig scheint die Umsetzung so fern.

In der Geschichte beschließt Gott deshalb einen weiteren Versuch: Jesus soll ein Geschwisterchen bekommen. Diesmal ohne mühsame Herbergssuche, stattdessen soll über eine Ausschreibung nach dem passenden Ort gesucht werden.

Aber die Anfrage wird teils dankend abgelehnt (Flüchtlingsobergrenze, Drittstaatenlösung, Beziehungsstatus der Eltern) bzw. mit Bedingungen verknüpft (Aufnahme eines Säuglings gegen Anteile am Himmel, Wartezeiten, Zustimmung der Steuerungsgruppe).

Auch andere Versuche scheitern. Social Media wird eingeschaltet. Die Nachricht verbreitet.

Und doch am Ende bleibt die Frage: Wo kommt Gott zur Welt? Und wie?

Eine konkrete Antwort gibt es nicht, aber einen Gedanken, der mich berührt und weiterdenken lässt: 216325 Kinder erblicken an diesem Tag das Licht der Welt.

Über keinem leuchtet ein Stern als Wegweiser. Aber in jedem schlägt Gottes Herz.

Es sind Menschen, wie du und ich. Licht für die Welt, die leben, weil Gott sein Licht in Jesus in die Welt gebracht hat. So kommt ein Stück Himmel auf die Erde. Auch durch uns!

Daran dürfen wir uns einmal mehr erinnern lassen, auch durch diese Geschichte. (Sie stammt im übrigen von der wunderbaren Autorin S. Niemeyer.)

In jedem neugeborenen Kind steckt Leben, Liebe, Zukunft, Gottes Herzschlag.

In jedem Kind, in jedem und jeder von uns zeigt sich Gott verletzlich und klein und gleichzeitig stark und wirkmächtig. Wir alle können ein Stück Himmel auf die Erde holen. Licht sein und bringen.

Das Weltgeschehen können wir allein nicht verändern, aber wir können uns verändern lassen. Schon das Lächeln eines Neugeborenen hat die Kraft dazu, genauso wie eine Kerze einen noch so dunklen Raum erhellt. Das lässt mich hoffend auch durch diesen Advent gehen und Kerzen anzünden, damit Licht werde: Etwas mehr Himmel auf Erden.

Melanie Grauer, Pfarrerin im Kirchengemeindeverband Goslar

Schicksalstag!?

Der 9. November ist ein Schicksalstag!

Schicksalstag!?

Der 9. November ist ein Schicksalstag!

Ein Tag der Extreme, der uns nicht mit Mittelmaß in Erinnerung bleibt.

Er pendelt hin und her zwischen den positiven Ereignissen der Geschichte – der

Ausrufung der Deutschen Republik 1918, der Öffnung der innerdeutschen Grenze 1989 –

und dem Schlimmsten, was unsere Geschichte bietet: dem Hitlerputsch 1923 oder der

sog. Reichspogromnacht 1938.

Doch was prägt einen Tag? Sind es Ereignisse, oder sind es Menschen mit ihren Worten

und Taten?

Am 9. November 2024 werden in Deutschland etwa 1.600 Kinder zur Welt kommen. Sie

werden an ihrem Geburtstag immer daran erinnert werden, dass sie diesen Tag mit

bedeutenden Ereignissen teilen.

Doch jedes Baby, das an diesem Tag geboren wird, kann den 9. November mit sich

selbst füllen.

Jeder Mensch hat die Möglichkeit, ein Segen für diese Welt zu werden. Ein Datum, ein

Satz („Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich“) und ein Mensch

können für immer in Verbindung stehen und die Zukunft gestalten.

Denn wir Menschen sind es, die Geschichte schreiben, und wir sind es auch, die

Schicksalstage erst zu solchen machen. Wir können das Pendel in die eine oder in die

andere Richtung bewegen. Durch Verständnis, Liebe und Respekt für unsere

Mitmenschen gestalten wir unsere eigene Welt.

Es fällt nicht immer leicht, das Pendel in die richtige Richtung zu bewegen, gegen die

Schwerkraft, die es wieder nach unten und weiter in die andere Richtung ziehen will. Die

Herausforderung ist gerade jetzt in dieser Woche sehr groß. In den USA ist mit Donald

Trump ein Mann der Extreme gewählt worden und unsere eigene Regierung steht in einer

schweren Krise.

Es braucht gegenseitige Unterstützung und Ermutigung, um nicht den vergangenen

Mittwoch zu einem weiteren Schicksalstag werden zu lassen. Wenn wir einander in

diesen schwierigen Tagen nicht allein lassen und uns auf das konzentrieren was uns

eint, dann können wir die Zukunft zum Guten gestalten und mit Bedeutung füllen.

So können wir uns, unserem Nachbarn und jedem kleinen Baby ermöglichen, diese Zeit

mit einer eigenen Geschichte zu füllen, damit sich jeder noch kleine Mensch zu einem

großen Segen für uns alle entwickeln kann.

Katharina Roes, Vikarin am Frankenberg Goslar

Glück

Wort zum Sonntag für den 14.09.2024

Diese Woche fand ich im Posteingang die Einladung zu einer Lehrerfortbildung zum Thema: "Schulfach Glück“. Ich war überrascht und zunächst skeptisch. Soll man Glück jetzt unterrichten können?

Glücksmomente im Leben sind schön, aber sind oft nur ganz kurz da, wie ein

Wimpernschlag, dann auch gleich wieder weg. Wer erinnert sich nicht gern an die Augenblicke reinen Glücksgefühls: der erste Kuss, die Hochzeit, das Abschlusszeugnis in der Hand, das erste Kind, der erste Enkel im Arm, der Fall der Mauer.

Und es gibt das kleine Glück: der Duft einer Blume, der Blick übers offene Meer. Oder ein Ritual, dessen Wiederkehr einen immer wieder neu erfreut. Es kann Barfußlaufen sein oder ein bestimmter Geschmack auf der Zunge, eine besondere Musik, ein Moment der Erkenntnis, der Anblick eines Kunstwerks.

In manchem Glücksmoment fühle ich schon, wie sehr ich diesen Augenblick vermissen werde. Ja, das Glück wird uns zuteil, es ist flüchtig und letztlich unverfügbar. Aber manchmal denke ich, dass wir doch zu unserem Glück beitragen können, nämlich indem wir uns von ihm finden lassen. Es braucht eine Haltung der Offenheit und Aufmerksamkeit, um die Glücksmomente in unserem Leben geschehen zu lassen, ihnen Gewicht und Bedeutung zu geben. Glückserfahrungen sammeln, einsammeln, davon erzählen – als "tägliches Brot der Ermutigung", wie die Theologin Dorothee Sölle es nennt, für uns und für andere.

Das Erfahren von Glück kann uns offen machen für die Dimension des Unendlichen. Dann kann es geschehen, dass sich uns im erfüllten Augenblick der Blick auf das Ganze des Lebens enthüllt. Glück und Gnade mischen sich in dieser Erfahrung. Das Glück des Augenblicks wird als göttliches Geschenk empfunden, als Gnade.

Als wir übrigens kürzlich im Religionsunterricht über „Glück“ sprachen, sagte eine Schülerin: "Glück ist, wenn ich meine Probleme von der Seele kriege.“ Das ist wahr, denke ich. Mit mir und mit der Welt im Reinen sein. Geld spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Die Glücksmomente im Leben in mich aufnehmen und dann in meinem Leben zum Leuchten bringen. Das Glück liegt letztlich im Einfachen. Wir können wieder lernen, es dort zu suchen und zu leben.

Ralph Beims, Pfarrer an der Marktkirche Goslar und am Ratsgymnasium

Der Geist der Verbundenheit

„T-10“ las ich am Mittwoch unter dem Bild einer Schultüte.

Der Countdown zur Einschulung ist gestartet. Für die Erstklässler*innen geht es am nächsten Samstag los, für die Älteren bereits am Montag.

„3,2,1-Los!“, so beginnen gerade die meisten Wettkämpfe bei Olympia.

Menschen aus aller Welt messen sich im Wettstreit, begegnen einander, im sportlichen Bestreben vereint. Sie folgen dem olympischen Gedanken von Pierre de Coubertin.

Dessen Idee war: Die Menschen auf der Welt sollen friedlich zusammenleben.

Ein guter Gedanke. Die Realität sieht noch immer anders aus.

Deshalb bleibt der olympische Gedanken aktueller denn je. Es geht um mehr als „höher, schneller, stärker“. Natürlich geht es sportlich darum das Beste aus sich zu holen.

Aber es geht eben auch um „dabei sein ist alles.“ Es geht um Begegnung und friedliche Völkerverständigung. Darum immer wieder auszuloten, was verbindet. Es geht darum zu teilen, was man am eigenen Leib erlebt: die Freude am Sport, das Ringen um Erfolge und das Verkraften von Niederlagen. Das wieder aufstehen und weitermachen.

In der Schule ist es ähnlich, da geht es ums Lernen und Ein-Üben, um Erfolge und Niederlagen. Da geht’s darum auszuprobieren, was einem liegt und zu entdecken, was in einem steckt. Weil man bekanntlich nicht nur für die Schule lernt, sondern auch fürs Leben. Der olympische Gedanke, er ist so auch in der Schule und im Leben nicht verkehrt. Er ist sicher kein Patentrezept, aber im Kern sucht er, was schon Gott für uns Menschen will: Leben, in friedlichem Miteinander. Dafür braucht es Vorbilder, die zeigen, wie es gehen kann, die zeigen, was möglich ist. Die aber auch ihre Grenzen anerkennen. Und es braucht Orte, an denen wir uns verbinden in aller Vielfalt. Mit klaren Regeln und einem gemeinsamen Geist, das leitet. Mögen wir das bei den Olympischen Spielen, in den Schulen und auch bei uns immer wieder suchen und finden. Auch darum ringen, damit nicht nur die Stärksten und Lautesten siegen, sondern der Geist der Verbundenheit, das letzte Wort behält.

Pfarrerin Melanie Grauer, Kirchengemeindeverband Goslar

Ein-Schnitt

„Die Wege des Herrn sind unergründlich.“,

so könnte man wohl sagen, wenn man auf Davids Geschichte schaut.

Als Hirtenjunge zum späteren König gesalbt, wird er erstmal Musiker am Hof des Königs Saul. Wird beinahe so etwas wie sein Sohn. Und dann auf einmal wird er von Saul verjagt und gejagt. Ohne Gnade will der den töten lassen, der seine Macht bedroht. Verfolgt ihn durch die Wüste.

Und dann -die Wege des Herrn sind unergründlich- trifft es sich:

Saul geht, um seine Notdurft zu verrichten, just in die Höhle, in der David sich versteckt hält. Und David nutzt -im Verborgenen bleibend- die Chance. Nimmt sein Messer und schneidet Saul heimlich etwas von seinem Mantel ab.

Ein Schnitt und die Königswürde ist beschädigt.

Ein Stoß und sein Leben wäre beendet.

Es ist ein Schnitt. Ein Schritt zur Versöhnung.

So achtet David das Leben des anderen, aber weist auf das Unrecht hin. So weist er Saul zurecht, in Demut, mit Größe. Er weist ihn hin auf Gottes Gnade, die ihn, David selbst, gnädig sein lässt. Er legt keine Hand an Saul, auch wenn er könnte. David achtet Saul. Achtet ihn als von Gott eingesetzten König. Aber er weist ihn in die Schranken. Denn aus Bösem entspinnt sich nur Böses, aus Gutem wird Gutes.

Saul erkennt das im Nachhinein beschämt an:

„Wenn einer auf seinen Feind trifft, lässt er ihn dann in Frieden seinen Weg ziehen? Nein! Du aber hast das heute getan!“, so gibt er zu. Und vielleicht erwächst daraus in ihm die Erkenntnis:

Wenn ich aus Angst um mich schlage, finde ich keinen Frieden.

Frieden erwächst vielmehr aus Verzicht, Wahrheit, Weitsicht und Gottvertrauen.

Besinnung zum 4. Sonntag nach Trinitatis von Pfarrerin Melanie Grauer

Zum Jahreswechsel: "Alles, was ihr tut geschehe in Liebe."

„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ So lautet die ökumenische Jahreslosung für das Jahr 2024. Sie knüpft, ob nun beabsichtigt oder nicht, an das Fest der Liebe an, dass wir gerade gefeiert haben. Aus Sicht der Kirchen ist es übrigens nicht zu Ende. Anders, als es dem öffentlichen Empfinden entspricht, beginnt Weihnachten nicht mit der Adventszeit, um dann mit dem zweiten Weihnachtstag zu enden.

Dem kirchlichen Kalender zufolge beginnt die Weihnachtszeit mit Heiligabend und endet an „Epiphanias“ am 6. Januar oder, gemäß einer anderen Tradition, an „Lichtmess“ am 2. Februar. Wichtiger sind aber natürlich die Inhalte. Kann denn eine solche Losung, kann denn die Weihnachtsbotschaft von der Liebe mehr sein als ein hilfloser Appell? Die Kriege in der Ukraine und sogar im sogenannten Heiligen Land sind über Weihnachten unvermindert weitergegangen. Da drängt sich die Frage auf, was solche Worte auszurichten vermögen.

Die Losung stammt aus einem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Das griechische Original setzt eigentlich einen etwas anderen Akzent. „Lasst alles in Liebe geschehen“ wäre die genauere Übersetzung. Das klingt nach Haarspalterei, ist es aber nicht. Denn in der einen Übersetzung kommt es auf das an, was Menschen tun, in der anderen handelt, zumindest zunächst, Gott. Er ist es, der sich in das Elend dieser Welt einmischt, in dem er Menschengestalt annimmt. Er ist es, der andere Wege etabliert als die gewohnten. Anstelle von Machtstreben und Neid, von Hass und Gewalt setzt Gott, der ein Kind wird, auf Verletzlichkeit, Achtsamkeit und Anteilnahme. Das Wort „Liebe“ kann viele Bedeutungen haben – hier aber ist genau das gemeint, was die Geburt des Gotteskindes im Stall von Bethlehem veranschaulicht. Paulus schreibt an einer anderen Stelle im Brief an die Korinther, was kennzeichnend ist für diese Liebe: Sie ist „langmütig und freundlich (…), Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu (…), „sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.“ (1. Kor 13) Es geht also darum, die Dunkelheit dieser Welt auszuhalten, um der Liebe willen zur hellen, freundlichen Seite des Lebens. Selber Licht zu sein, ist weit schwieriger. Der Zusammenhang, auf den Paulus hinweisen will, ist psychologisch gut nachvollziehbar. Menschen, die Liebe empfangen, fällt es viel leichter, Liebe zu geben. Es steht also gar nicht ein Appell am Anfang, sondern eine Zusage: Du bist von Gott geliebt. Nimm es wahr. Lebe daraus.

Angesichts der Bilder, die die Medien in den letzten Wochen über die Kriege gezeigt haben, kann man sich fragen, wie dort je Versöhnung zustande kommen soll. Ich glaube, wenn etwas helfen kann, dann dies: Sich selbst als ein gewolltes und geliebtes Kind Gottes begreifen! Je mehr das gelingt, desto erträglicher wird auch der Gedanke, dass auch die, die sich Feinde nennen, Gotteskinder sind.

Das Gebot der Nächstenliebe übersetzt ein jüdischer Gelehrter auf diese Weise: „Liebe deinen Nächsten – er ist wie du.“ Im Sinne der Jahreslosung könnte man es so zusammenfassen: Wisse dich geliebt und schöpfe daraus Kraft. Wenn dein Blick liebevoll ist, wird es die Welt verwandeln.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Jahr 2024.

Thomas Gunkel, Propst in Goslar

Warten

Gedanken zum Advent von Pf. Ralph Beims (GZ 2.12.23)

Geduldiges Warten hat heute ein schlechtes Image. Der Kunde darf nicht warten; bevor ein Wunsch auch nur ausgesprochen ist, soll er schon erfüllt sein. Es muss schnell gehen, Online-Shopping, heute bestellt, morgen geliefert. Der begierige Käufer kann dem Paket beim Näherrücken digital auch noch zusehen. Hunger? Die Lieferdienst bringt die Pizza im nächsten Augenblick. Zuwendung? Ab zu Tinder. Ungeduld ist der Motor des Fortschritts. Rastlosigkeit ist angesagt.

Die Adventszeit, die jetzt beginnt, ist das Gegenteil von alledem. Advent bedeutet Warten. Wartenkönnen, Wartenwollen. Hoffen auf ein Geschenk. Hoffen auf einen guten Ausgang. Hoffen auf die Geburt eines Kindes.

Das Entstehen des Menschen im Mutterbauch dauert neun Monate. Daran kann auch der Ungeduldigste nichts ändern. Wer jemals ein Kind erwartet hat, kennt das Empfinden des langsamen Reifens und diese freudig gespannte Aufmerksamkeit. Auch viel Ungewissheit ist bei diesem Warten im Spiel. Und man beginnt man zu ahnen: Mit dem Kind wird sich vieles grundlegend ändern.

Die Adventszeit ist diesem freudigen Warten gewidmet. Geduld ist ein Kulturgut. Aber Geduld und Geduld sind eben nicht dasselbe. Es gibt eine schläfrige, schlappe Geduld. Sie findet sich ab mit dem, was ist. Sie wartet einfach ab, sie wartet mit in den Schoss gelegten Händen.

Es gibt aber eine andere Geduld – da sind wir munter und werden rege! Warten kann ein beharrliches Ringen sein, kann regelrecht spannend werden. Da klappen wir den Laptop zu und suchen das wirkliche Leben! Das tun viele gerade in der Adventszeit vor dem Horizont, dass zu Weihnachten etwas Neuartiges in die Welt geboren wird.

Warten können und zugleich zur rechten Zeit und am richtigen Ort zu handeln, ist eine Lebenskunst, die immer wieder von religiösen Mystikerinnen und Mystikern beschworen wurde. In einem berühmten Gebet heißt es:

„Gott, gib mir die Gelassenheit,

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent und frohes Warten.

Ralph Beims, Pfarrer an der Marktkirche Goslar und am Ratsgymnasium

Wie schön das du geboren bist.....

Gedanken zum Geburtstag von Pf. Ralph Beims (GZ 23.9.23)

Diesem Tag entkommt keiner. Irgendjemand gratuliert immer – sei es direkt, per Post, per Telefon oder SMS.

Ich rede vom Geburtstag. Manche Menschen feiern groß und ausgelassen.

Manche haben Schwierigkeiten, sich in den Mittelpunkt eines Festes zu stellen und verbringen diesen Tag am liebsten in kleiner Runde oder ganz allein.

Anders als die anderen Feste im Kalender wie Weihnachten und Ostern hebt dieser Tag den Einzelnen aus der Masse seiner Mitmenschen heraus. Die Kultur des Geburtstagfeierns würdigt jeden Einzelnen So gesehen hat das Geburtstagfeiern etwas Demokratisches. Dass man die bloße Existenz jeder x-beliebigen Person so wichtig nehmen könnte, war lange unvorstellbar. Schon im Römischen Reich wurden Geburtstage begangen. Aber damals feierte man nicht sich selbst, sondern den persönlichen Schutzgott und damit die himmlische Ordnung. Erst der Bezug zu den Göttern wertete den Einzelnen auf.

Die katholische Kirche folgte diesem Prinzip mit ihren Heiligen- und Namenstagen. Am Namenstag gab es gutes Essen, schöne Wünsche und Geschenke. Allerdings geht es hier nicht um die eigene Geburt. Auch das Alter spielt keine Rolle. Wer seinen Namenstag feiert, gedenkt nicht seines eigenen Älterwerdens, sondern der jährlichen Wiederkehr dieses „himmlischen“ Geburtstages.

Nach der Reformation wurde der Brauch der Namenstage in den evangelischen Gegenden nicht mehr gepflegt. Im Zeitalter der Renaissance rückte der Mensch als eigenständiges Individuum in den Mittelpunkt. Inmitten der Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts begannen Menschen damit, sich selbst zu feiern. Schriften aus dieser Zeit berichten erstmals in der Oberschicht von den bis heute üblichen Ritualen: Gäste bringen Geschenke und erhalten im Gegenzug Speisen und Getränke.

Gerne erinnere ich mich an die Feier eines 40. Geburtstags, als die Jubilarin kurz vor Mitternacht zu ihren Gästen sagte: „Jetzt muss ich einmal eure Geschenke anschauen, ob das auch genug ist, so viel wie Ihr esst und trinkt.“

Bis der Geburtstag sich in allen Schichten ausbreitete, vergingen weitere 400 Jahre. Ich finde, dass es eine schöne Tradition ist, Geburtstage zu feiern. Wir machen uns zusammen klar, dass wir im Leben voranschreiten. Und jede und jeder wird an einem bestimmten Tag im Jahr hervorgeben und wertgeschätzt. Im biblischen Psalm 8 heißt es: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“ Komisch, dass man das immer wieder ganz leicht vergessen kann.

Ralph Beims, Pfarrer an der Marktkirche Goslar und am Ratsgymnasium

Alles auf Anfang

Gedanken zum Sontag von Gemeindereferentin Regina Soot (GZ 19.8.23)

Die Sommerferien sind vorbei und der Alltag hat uns wieder. In diesen Wochen beginnt für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein neues Schul- und Arbeitsjahr. Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, erinnere ich mich vor allem an die neuen Schulhefte, die leer waren. Wie habe ich mich darauf gefreut, ganz sorgfältig mit Lineal und meiner schönsten Schrift die leeren Seiten des Heftes zu beschreiben. Diesmal würde ich nicht rumschmieren und mir natürlich alles notieren, was wichtig ist. Auch wenn ich das nie lange durchhielt, motivierte mich die „Perspektive der leeren Hefte“ für den Wiedereinstieg in den Schulalltag. Sie signalisierte mir: Lass das Bisherige hinter dir - es zählt jetzt nicht mehr! Alles steht auf Null. Mach was draus!

Heute werden die neuen Erstklässler/innen in ihren Schulen mit einer Einschulungsfeier begrüßt und die Kirchengemeinden begleiten die Familien bei diesem neuen Lebensabschnitt mit Segensfeiern. „Du bist nicht allein. – Gott begleitet dich.“ diese Zusage will die Familien ermutigen, zuversichtlich auf neue Herausforderungen und Menschen zuzugehen. Der christliche Gott ist ein Gott des Neustarts: Die Schriften der Bibel schildern, wie Gott Abraham, Mose, Maria, Paulus und viele andere dabei begleitete, ihre alten Bezüge zu verlassen und sich auf neue Lebenswege einzulassen. Und wir erfahren in diesen Erzählungen, wie sie über sich selbst hinausgewachsen sind und Großes erreicht haben.

Auch wenn wir keine neuen Völker gründen, keine Meere teilen und die christliche Botschaft nicht unter Todesgefahr verkünden werden - einen Neustart können auch wir uns immer wieder gönnen. Auch wir können in unserem Alltag „Altes“ bewusst hinter uns lassen, Selbstverständlichkeiten neu betrachten und uns selbst und anderen immer mal wieder eine neue Chance geben.

So wünsche ich Ihnen und vor allem auch denjenigen, die in diesen Wochen etwas Neues beginnen, den Mut und die Freude für neue Erfahrungen und Entdeckungen!

Das wünscht Ihnen und euch

Regina Soot, Gemeindereferentin in der kath. Kirche Nordharz

Urlaubszeit - Heilige Zeit

Gedanken zum Sonntag von Pfarrer Ralph Beims

Ferien inspirieren.

Manche haben wie ich ihren Urlaub schon hinter sich.

Andere bereiten sich gerade vor, in den kommenden Wochen aufzubrechen.

Reisen, Wegfahren, ist wie eine weltliche Form des Pilgerns.

Schon lange im Voraus habe ich mir diese Tage im Kalender freigesperrt.

Ich reduziere dann meine Bleibe z.B. auf ein Zelt oder ein enges Hotelzimmer. Ich breche auf mit dem vermeintlich Nötigsten. Und in der Regel habe ich ein Ziel, einen ersehnten Ort. Endlich bin ich dann da.

Zum ersten Mal, voller Neugierde. Oder zum wiederholten Male, weil mir dieser Ort längst heilig geworden ist.

Urlaub ist für mich auch Rückzug aus der alltäglichen Welt. Gerade da, wo mich niemand kennt, erlebe ich etwas von der heiligen Freiheit eines Einsiedlers. Im Urlaub begegnen mir auch bisher nicht vertraute Menschen; mit neuen, spannenden Lebensgeschichten. Angenehm ist es, mit Menschen ein Eis zu essen, mit denen ich keine Rollen und Beziehungen klären muss.

Dazu kommt oft der Reiz des mir Fremden. Häuser, die so ganz anders aussehen; eine Sprache, die ich nur in Ansätzen verstehe; der Bus, von dem ich nicht genau weiß, wo er anhalten wird: All das sind irgendwie auch reizvolle Einsichten in eine mir unbekannte Welt. Dieses Eintauchen in eine fremde Welt hat eine spirituelle Dimension.

Ähnlich spirituell ist für mich das Eintauchen ins Meer. Das Gefühl, ins Wasser zu gleiten, am besten ins Meereswasser, ist eine tiefe Erfahrung von Verschmelzung mit dieser schier endlosen Weite der Wiege all des Lebens auf unserem Planeten.

Noch etwas ist für mich wesentlich: Der Urlaub hat einen anderen Rhythmus als der, der sonst mein Leben bestimmt. Für diesem heiligen Rhythmus braucht es keinen Kalender. Jeder Tag ist wie ein kleiner Sonntag. Das beginnt schon beim Wachwerden ohne Wecker. Die Armbanduhr verschwindet schon am ersten Urlaubstag vom Handgelenk. Leben um seiner selbst willen und nur einfach da sein. In der Gegenwart als heiliger Zeit.

So gesehen versprechen uns die Ferien wirklich herausragende Tage. Ein Ausstieg auf Zeit.

Und vielleicht entpuppt sich das gebuchte Urlaubs-Schnäppchen ja unverhofft als Vorspeise-Häppchen der Ewigkeit.

Ich wünsche uns, dass einige von den Verheißungen der Freiheit im Urlaub wahr werden. Und dass wir nach der Rückkehr in unsere Alltagswelten noch möglichst lange davon beseelt sind. Weil aus den Ferien heilige Feiertage geworden sind.

Ralph Beims, Pfarrer an der Marktkirche Goslar und am Ratsgymnasium

In einem Boot

Gedanken zum Sonntag von Propst Thomas Gunkel (GZ 15.7.23)

Herr, unser Beschützer, hilf allen, die für den Frieden in der Welt arbeiten.

Sieh in Gnaden auf alle, die unter Angst, Ungerechtigkeit, Krieg und Verfolgung leiden.

Nimm die Schutzlosen in deine Obhut.

Sei der Schutz der Armen und Unterdrückten.

Wecke Barmherzigkeit und Fähigkeit zu helfen.

Entfache heiligen Eifer für Recht und Wahrheit.

Lösche Hass und Verachtung aus, bricht Mauern zwischen den Menschen nieder.

Erfülle die Kirche in unserem Land und alle Christenheit auf Erden mit deinem Geist.

Vereine uns schließlich in deinem ewigen Frieden.

Diese Zeilen stammen von Nathan Söderblom, einem schwedischen Bischof, der 1866 geboren wurde.

Söderblom zählt zu den Begründern der ökumenischen Bewegung.

Er war der Meinung, dass es trotz der Unterschiede in den Lehrmeinungen der verschiedenen Kirchen möglich sei, im Geiste Jesu Christi zusammen zu arbeiten. Lehrdifferenzen würden oft trennend wirken, praktische Arbeit für Frieden und soziale Gerechtigkeit dagegen wirke einend. Das hieß aber auch, dass man nicht für die Einheit der Kirchen arbeiten kann, ohne zugleich die Einheit der Welt im Blick zu haben, insbesondere Frieden, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. Das Symbol der Ökumene wurde später ein Schiff, dessen Takelage als Kreuz dargestellt ist, und das zusammen mit dem Wort ‚Ökumene‘ die Weltkugel bildet. Dass alle Welt in einem Boot sitzt und gut daran tut, das zu begreifen, entspricht Söderbloms Denken.

Seine Worte rufen gerade angesichts der aktuellen Weltlage in Erinnerung, was die eine Welt braucht: das Schweigen der Waffen, aber eben auch wechselseitige Achtung, soziale Gerechtigkeit, Recht und Wahrheit.

1930 wurde Söderblom für seine Arbeit der Friedensnobelpreis verliehen.

Er verstarb vor ziemlich genau 92 Jahren, am 12. Juli 1931.

Thomas Gunkel, Propst in Goslar

Ich bin getauft!

Gedanken zum Johannistag (GZ 24.6.2023)

Heute ist Johannistag. Wir erinnern uns sechs Monate vor Heiligabend an Johannes den Täufer, den Wegbereiter Jesu!

Johannistag ist ein guter Tag, sich die eigene Taufe wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das Wasser-Zeichen der Taufe begleitet uns ein Leben lang. Ebenso die Zusage Gottes: Du bist mein geliebtes Kind, ich bin bei dir auf deinem Weg durchs Leben; bei Höhen und Tiefen bin ich an deiner Seite.

Die Taufe macht deutlich: Am Anfang eines Menschenlebens steht das „Ja“ Gottes. Gott sagt uns zu: „Ich habe dich, Mensch, gewollt. Ich habe dich unverwechselbar und einmalig in dieses Leben gegeben.“. Dieses „Ja“ wird in der Taufe gefeiert.

Martin Luther sagt von sich selbst, er krieche jeden Tag neu wieder in seine Taufe hinein. Glauben bedeutet für ihn: zurückkehren zur Taufe. Taufe war für ihn kein losgelöstes Ritual, sondern etwas, was seinen Glauben speiste, sein Bewusstsein und sein Leben prägte und ihm Kraft und Mut für den Alltag gab. In Zeiten schwerer seelischer Bedrängnis schrieb Luther mit Kreide vor sich auf den Tisch: „Ich bin getauft“ - und stand getröstet auf. So konkret war für ihn die Zusage Gottes in der Taufe.

Die Kirchengemeinde ist für mich der Ort, an dem die Erinnerung an die Taufe leichtfällt. Wo Menschen aller Altersgruppen zum Reden, Hören, Singen, Beten und Austauschen im Gottesdienst, in Gruppen und Kreisen zusammenkommen, erhält das Samenkorn, das bei der Taufe gesät wurde, Nahrung, kann aufblühen und sich voll entfalten.

Lassen Sie sich einladen, heute um 15 Uhr an einer Tauferinnerung in der Goslarer Neuwerkkirche teilzunehmen. Mit einem Fest-Gottesdienst wird dort das landeskirchenweite Jahr der Taufe unter dem Motto „Taufe bei uns“ eröffnet. Landesbischof Dr. Christoph Meyns wird dabei nicht nur die Predigt halten, sondern im Rahmen der Tauferinnerung den Gottesdienstbesucher:innen persönlich den Segen zusprechen.

Taufe und Segen hängen eng zusammen. Jemanden zu segnen bedeutet, von Gott alles Gute für einen Menschen zu erbitten. Die Taufe ist noch mehr: Mit der Taufe beginnt etwas Neues – ein Leben, in dem man sich von Gott begleitet wissen darf.

Karin Liebl, Pfarrerin der Goslarer Kirchengemeinden Markt und Neuwerk

Pfingsten - Gottes Geistkraft zieht bei uns ein

Wort zum Sonntag von Pfarrer Ralph Beims (GZ 27.05.2023)

Pfingsten feiern wir einen neuen Geist, der unter uns wohnen will.

Hanns Dieter Hüsch beschreibt das so: „Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen.“ Und mit dem Geist Gottes zieht auch Gottes Ewigkeit in uns ein. Das ist ein großer Gedanke, der unser Leben verwandeln kann. Das heißt doch: unser mehr oder weniger kurzes Leben, ist nicht die einzige und letzte Gelegenheit, Leben zu erhaschen. Du musst nicht alles, was geht, hier und jetzt aus dem Leben herauspressen. Du kannst dich locker machen.

Wenn Gottes Geistkraft in uns einzieht, hat das Folgen. Ein Lebensstil, der auf Hochmut, Geiz, Begierde, Zorn, Völlerei, Neid oder Trägheit setzt, passt nicht zum pfingstlichen Geist des Lebens. Dieser Geist setzt vielmehr auf Verständigung. Diese helle, leicht Kraft zieht ein und vertreibt die geistigen Untermieter, die wir eigentlich nicht mögen.

So entsteht Wohnraum für andere Gäste. Z.B. für Lebensfreude und für Zuversicht. Ich wache morgens auf. Der Alltag hat mich. Manche Sorgen haben die Nacht leider gut überstanden. Trotzdem fühle ich mich lebendig. Ich begrüße voll Freude den neuen Tag. Ich lebe. Tiefe Dankbarkeit erfüllt mich.

Freilich weiß ich, dass andere Menschen heute früh in großer Not sind. Und auch die Konflikte, mit denen ich lebe, haben sich nicht einfach in Luft aufgelöst.

Aber Dankbarkeit und Lebensfreude erhellen mein Gemüt. Es zählt nicht mehr, wie groß, schön oder gesund ich bin. Ich muss nicht ständig überlegen, wie ich mich weiter optimieren und verbessern kann.

Und manches, woran sich die Geister scheiden, kann ich gelassener sehen.

Wir dürfen den Griff, mit dem wir uns selber an die Kandare nehmen, lockern, sollten durchatmen und loslassen, Gott unser Leben hinhalten. So wie man das Gesicht der Sonne hinhält.

Ist das nicht ein erwärmender, leichter Pfingstgedanke?!

Ralph Beims, Pfarrer an der Marktkirche und am Ratsgymnasium

Kennen Sie....

Wort zum Sonntag (GZ 29.4.23)

Kennen Sie Beppo Straßenkehrer? Er ist eine bedeutende Figur in dem Roman „Momo“ von Michael Ende. Beppo lebt in der Stadt und arbeitet mit großer Leidenschaft. Er trägt immer eine Blume auf seinem Hut und hat einen freundlichen Umgang mit Tieren. Eines Tages trifft Momo, die Hauptfigur des Romans, Beppo bei seiner Arbeit und die beiden werden Freunde.

Als die grauen Herren in die Stadt kommen und den Menschen ihre Zeit stehlen, schließt sich Beppo Momo an, um gegen sie anzukämpfen. Beppo kann nämlich die Tricks der Zeitdiebe durchschauen, wie sie an die Zeit der Menschen gelangen. Er versteht, dass es wichtig ist sich Zeit für das einfache Leben nehmen und zu genießen. Er ermutigt Momo und ihre Freunde, sich gegen die grauen Herren zu wehren und ihre Zeit zu schützen. Denn Beppo glaubt daran, dass es im Leben wichtiger ist, Zeit mit anderen zu verbringen und glückliche Erinnerungen zu schaffen, als materielle Dinge zu besitzen.

Da sehe ich Ähnlichkeiten zwischen Beppo und Jesus. Zu Lebzeiten stellt auch Jesus die Frage, was wichtiger sei als Gott und unsere nächsten zu lieben. Jesus ist mit den Menschen unterwegs, die am Rande der Gesellschaft leben. Er ist dort, wo Menschen Hilfe brauchen. Nicht das System, die Macht und Geld sind wichtig, sondern der Mensch.

Die grauen Herren sind unter uns, um unsere Zeit, unsere Erinnerungen und vor allem unsere Hoffnungen zu stehlen. Durch Kriege, Armut, Pandemie und Umweltkatastrophen werden wir bedroht. In dieser grauen Zeit verlieren wir langsam den Überblick, die Geduld, das Vertrauen und den Mut zu all dem, was um uns herum geschieht und damit auch in unserem eigenen Leben. Einige reagieren darauf mit viel zu viel Angst und werden krank und einige blenden diese Bedrohungen komplett aus und leben, als ob es sie nicht gäbe.

Die Schüler von Jesus waren genauso, als Jesus am Kreuz starb. Nach der Auferstehung dachten sie nun, dass Jesus bei ihnen bleiben würde. Jesus bleibt nicht bei ihnen. Er verlässt sie. Alle sind traurig, verzweifelt und verlieren ihren Mut. Da sagt Jesus, dass wir unsere Hoffnung nicht verlieren und weiter gegen die grauen Herren kämpfen sollen, bis er wiederkehrt und unsere Traurigkeit zur Freude macht.

Jesus sagt denen, die an ihn glauben:

»In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« (Joh 16,33b)

Und das gilt heute mehr denn je. Vertrauen Sie darauf.

Dr. Gilsu Jang, Pfarrer in St. Stephani

Beten - Wort zum Sonntag von Pfarrerin Karin Liebl (GZ 18.3.23)

Beten kennt viele Sprachen. Das kann man an dem Gebetskreuz in der Goslarer Marktkirche sehen: "Ach, Herr ...", "... und, lieber Gott, bitte hilf doch dem ...", "Danke, dass du ...", "Verzeih mir ...", "Ich will nicht jeden Tag mit dem Gedanken kämpfen...", "...mir ist gerade alles zu viel ...", "Ich wünsche ..." Solche Sätze finden sich dort täglich in verschiedenen Sprachen angepinnt.

Ein buntes Stimmengewirr der Welt. Hoffnungswortwolken. Dankgeflüster. Angstschreie. Ohnmachtsseufzer.

An kaum einem Ort der Welt kann ich ehrlicher sein als im Gebet.

Eigentlich sind es Nachrichten an Gott. Ich habe ein gemischtes Gefühl, wenn ich sie lese.

Ich bin angerührt, aber auch an das viele Leid erinnert, das Menschen mit sich tragen.

Beten kennt viele Sprachen. Der Komiker Kurt Krömer hat jüngst ein Buch geschrieben. Es hat den Titel: "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst". Darin schreibt er offen über seine schwere Depression. "Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich sterben würde",

schildert er seinen Zusammenbruch. "Ich dachte, ich falle jetzt zu Boden, werde ohnmächtig und das geht dann in den Tod über.“